大東流合気柔術, 本部, Daito-ryu, Aiki-jujutsu

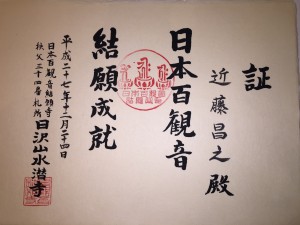

2016.02.23百観音を結願して

秩父34観音、坂東33観音、西国33観音を昨年巡り終え、信州の北向観音、善光寺、100観音終了の秩父水潜寺にお参りをさせていただき結願いたしました。秩父34観音は100km、坂東33観音は1300km、西国33観音は1000km。信州への旅を含めると悠に2500kmは走った計算になります。北海道宗谷岬から鹿児島の佐多岬をはるかに超える距離です。

秩父34観音、坂東33観音、西国33観音を昨年巡り終え、信州の北向観音、善光寺、100観音終了の秩父水潜寺にお参りをさせていただき結願いたしました。秩父34観音は100km、坂東33観音は1300km、西国33観音は1000km。信州への旅を含めると悠に2500kmは走った計算になります。北海道宗谷岬から鹿児島の佐多岬をはるかに超える距離です。

古人は当然歩いての巡礼ですからその苦労はいかばかりかと拝察されます。もちろん私は車を使っての巡礼ですからその距離を歩いたわけではありません。しかし駐車場から観音堂までの参拝路の多くは石畳の階段です。最も遠いところでは1時間半ほどの山道を歩かなければ到達できません。目的地まで歩くことには意味がある。そう感じざるを得ないのです。山道の階段は体に相応の負荷がかかります。この負荷に堪え登っていくと、雑談は消え無口になりひたすら登りを強要されます。これが一種の三昧を生み、心と体が一体化してまいります。そこに手を清め口を清め、読経をし観音様を拝顔する。観音めぐりはこの行の繰り返しです。剣や柔術の稽古を無心に繰り返す、そんな感覚に似ているのです。60歳を過ぎて一度はやってみようと発願しましたが、無形の満足感が感じられます。

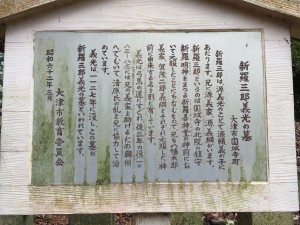

無形の中に思わぬプレゼントがありました。それは西国巡礼の途中にありました。流祖新羅三郎義光公のお墓を発見したことです。滋賀県大津市円城寺の山の中にありました。大津市の史跡として地図の片隅にあったものを偶然発見しました。探すこと3時間。山の中をやっとの思いで見つけることが出来ました。昨年に先師武田時宗先生そして惣角先生の墓参りを済ませ、とうとう流祖の墓にお参りが出来ました。大東流を学ぶものとして大いなる意義を感じています。なお一層の精進を誓い、今年も精一杯頑張ります。

2015.10.28第60回大東流合気柔術本部大会

今回の本部大会そして本部長指導会は、私ども大東流修行者にとっては聖地北海道網走で行われました。先師武田時宗先生の大東館の場所なのです。私も18歳の時に初めて大東館を訪れて以来、何度足を運んだかわからないほど愛着のある場所であり、先師との思い出の場所でもあります。当道場からは河野2段・新目初段・味岡初段・柳浦1級が参加いたしました。

村田網走支部長の素晴らしい采配で大会運営は元より、先師や惣角先生そして奥様のお墓にお参りすることができました。また、今は使われていない大東館道場も見ることができました。感無量であると共に村田先生のお心遣いに大感謝です。

本部長指導会は大東流の巻物の構成や意味、また大東流柔術と合気柔術の技法の違いなど分かりやすく解説されました。またしっかり本質を学べと一括され、門下生一同身を引き締めて、なお一層の精進を誓いました。

懇親会では先師時宗先生の門下で私の先輩にあたる河野先生、小西先生がご参加くださいました。十代の私が網走を訪れた際、泊めていただいたのは小西邸でした。今でいうホームステーです。ご一家には本当にお世話になりました。当時、先師はまだ会社勤務をされていましたので、稽古は朝、そして昼休み、夜と三部構成で教わりました。残りの時間は教授代理をされていた鈴木新八先生にお願いをしていました。詰まる話、ずっと稽古しているわけです。この時点で腕はパンパンで動きません。それでは可哀そうだということで、小西邸で河野先生の個人レッスンを受けるわけです。三か条の技は河野先生から教えていただきました。感謝しきれない両先輩です。

演武大会は各支部、進歩がみられました。礼法・入退場統一されてきましたし、技法も向上しました。効いている技が随処にみられるようになりました。当道場の参加4名も1,2か条の技、そして一刀流剣術を演武させていただきました。河野純一2段が銀賞をいただきました。全員の更なる精進を祈ります。私は本部長の代わりに、合気の技法や剣と柔術を演武させていただきました。各支部の皆さん、更なる精進をしてまた来年お会いしましょう。

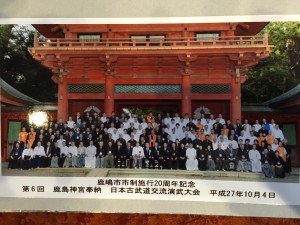

2015.10.05鹿嶋市市制施行20周年記念 第6回鹿島神宮奉納 日本古武道交流演武大会

鹿島の大会は2日間にわたって行われます。 10月3日(土)は鹿島神宮の武徳殿で行われる術技交流会と懇親会。 そして4日(日)は鹿島神宮本殿への正式参拝と本殿前での奉納演武会。日本建国・武道の神様である「武甕槌大神」の前での演武となります。

2日間にわたっての交流が計れることにより、日頃の武道の疑問やヒントを他流の先生から頂ける意義ある日でもあるのです。また、反対に流派や術技に対しての質問される恐ろしい日でもあるのです。今回も数人の先生方と意見交換をさせていただきました。

槍術は風傳流、宝蔵院流高田派、尾張貫流と3流派の先生方の演武を拝見いたしました。2間の長さの槍に対しての間盗みは容易ではありません。管槍等の速さは想像を絶するものでした。古来より「管槍は秀て早きもの故、心して向かうべし」とあります。

当流の一本捕に代表される対武器術の基本に変わりはありませんが、行うにはかなりの修練と工夫を伴います。長物対応が5か条技にありますので工夫を重ねたいと思います。演武を観させていただきヒントもいただきました。 何よりも建国神武神である武甕槌大神の御前で演武させていただき、武道を行うものとして最高の喜びです。日本の国の安寧と発展また当流の発展、門下生や道場関係者そして係る多くの皆様の健康安全を祈願させていただきました。

2015.09.242015年不動寺合宿

9月12日、13日の1泊2日で恒例の不動寺合宿を行ってきました。

時間は少なめですが濃縮した素晴らしいものになりました。

深山の禅寺での修行は一段と力が入ります。参加者全員、大分上達しました。

道場稽古ではなかなか詰めた稽古ができません。今回は2点に絞って稽古しました。

1、刀筋を真っ直ぐ

2、できるだけ組太刀を覚える

みなさんとても上達しました。

不動寺合宿スケジュール

12日(土)

14:00 稽古 滝行

16:00 晩課 読経 座禅

17:00 稽古

19:00 薬石 夕食 宴会許酒

21:00 開浴 お風呂

22:30 開枕 消灯

自由稽古・座禅(飲酒者不可)くれぐれも事故のないように

13日(日)

5:30 振鈴 起床

6:00 朝課 読経 座禅

7:00 作務 掃除 体操稽古

8:00 粥座 朝食

9:00 稽古

10:30 回峰行 山登り 滝行

13:00 斎座 昼食

14:00 解散

この時期は夏の勝浦合宿と秋の本部大会のはざまに有り、スケジュール的にタイトな時期なのです。毎回、3月か4月に移動の話は出るのですが、3月は寒く、4月は期初で忙しいという声が聞かれます。9月の最大の利点は滝を浴びられることでしょうか?

来年は4月にしようかしら?梅・桜・藤・山の花々が一斉に咲き小鳥が囀ります。滝がまだ寒いか?みなさんどう思います?

2015.08.10勝浦合宿を終えて

数十か国から60数名の参加者を迎へ、8月2日から8日まで日本武道館勝浦研修センターにおいて恒例の夏季合宿を行いました。例年のことながら暑い暑い合宿です。

段位やレベルに応じて1か条から4か条の技法を習得して頂きました。今回は加えて、本部長より抑え固めてからの捕縛術や背活・襟活・水活・脳活・総活などの活法を教えていただきました。私も初めてのものもあり大変勉強になりました。また、希望者には一刀流の剣術も指導をいたしました。大変盛り沢山の内容だと思っています。

もちろん、課外活動のBBQや朝市探索、砂浜での3人4脚レースなど、言葉は違えど楽しくコミニュケーションをとれた良い内容でした。当道場からは河野純一君が2段に片山彰之君、味岡功磨君が初段に昇段しました。参加した吉崎さん、矢野君もよく頑張りました。大きな怪我もなく終了できほっとしています。参加した方も参加されなかった方も武道は日常です。研鑽研鑽。